Il s'agit ici de méthodes plus ou moins complexes qui vont permettre de traiter un sujet sous la forme d'échanges ou de débat.

Certaines permettent d'échanger en vue de se mettre d'accord et de prendre des décisions.

D'autres mettent plus l'accent sur le fait de faire réfléchir les participant·es sur un sujet ou un thème, voire vont travailler aussi la forme : l'argumentation. A ce propos, certaines sont à envisager, et donc à présenter comme des « jeux d'argumentation » ; il y aura alors nécessité de prendre un temps de retour sur ces méthodes avec le groupe.

La plupart d'entre-elles nécessitent une certaine expérience dans l'animation d'un échange, voire nécessite de les avoir vues en pratique ou de les avoir vécues avant de les utiliser pour en comprendre la logique et le fonctionnement.

Petit groupe, grand groupe⚓

La méthode permet de débattre en effectif réduit suite à une proposition ou un argumentaire, elle favorise la prise de parole et permet une première étape de consensus quand le petit groupe s'organise pour la restitution en grand groupe.

Il faut répartir les groupes de manière homogène, donner une consigne claire sur le sujet, le temps et les attentes en terme de production. Chaque petit groupe doit désigner un·e porte-parole qui va restituer en plénière les propositions du sous-groupe.

On peut inciter le sous-groupe à s’organiser plus : animateur·trice, maître·sse du temps, secrétaire…

On peut demander au sous-groupe d'expliquer comment il s'est organisé pour livrer une proposition collective (dévoiler le processus).

Avec des personnes qui n’ont pas l’habitude d’échanger en groupe, il faut que l’animateur·trice précise bien les fonctions des différents rôles (porte-parole, animateur·trice, maître·sse du temps, secrétaire), notamment pour éviter les « détournements » ou accaparement de la parole, manipulation… Notamment : le·a porte-parole, doit bien s’exprimer en « nous » et non en « je », et ne donne pas son avis dans le compte-rendu.

Le groupe doit s’assurer avant le retour en grand groupe que ce qui va être rapporté correspond bien aux échanges = c’est en particulier pour cela qu’il est bien de différencier porte-parole de secrétaire et d’animateur·trice.

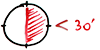

Le débat mouvant⚓

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Il permet à tous les membres d'une assemblée de prendre la parole, à l'inverse du débat classique avec parole à qui la demande ou à qui la prend ! Dans une forme ludique il permet à tous de "prendre position". L'ensemble des propositions faites par les participants donne une vision globale de comment peut se construire un argumentaire.

Le principe : trouver une phrase polémique qui divise ou questionne l'assemblée. Par exemple : ''Aujourd'hui, le syndicalisme est utile et efficace''

Demander aux participants de choisir leur camp (d'accord ou pas d'accord)

Séparer les deux camps dans l'espace

Donner à chaque camp 5 mn pour construire collectivement des arguments (c'est ça l'intérêt).

Présenter les arguments au camp adverse.

Chaque fois qu'un argument est jugé valable par un·e participant·e, il change de camp (on ne reste pas crispé sur une position). Rapidement tout le monde participe.

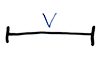

La rivière de positionnement⚓

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Forme de débat ressemblant au débat mouvant, avec pour base l’énoncé de phrases polémiques et le positionnement des participant·es.

L’espace d’échange est matériellement séparé en trois zones : une « rivière » (une bande plus ou moins large séparant l’espace en deux parties égales), et deux rives : une des rives représentera le « oui » ou le « pour » ou « d’accord », l’autre le « non » ou « contre » ou « pas d’accord ».

A l’énoncé de la consigne ou phrase, les participant·es se positionnent :

Soit sur la rive « d’accord »,

Soit sur la rive « pas d’accord »,

Soit « dans » la rivière.

Lorsqu’on est sur une des rives, on peut marquer de manière visuelle son assurance ou son adhésion au camp choisi, en se positionnant plus ou moins au bord de la rivière : plus on s’éloigne de celle-ci, plus on indique qu’on est convaincu·e de notre position et à l’inverse, plus on est proche de la rivière, plus on indique qu’on n’est pas entièrement sûr·e ou qu’on nuance son positionnement (« oui, mais… » ; « non, mais » ; …).

On peut aussi se positionner dans la rivière pour indiquer qu’on ne sait pas ou qu’on n’est pas sûr·e.

L’animateur·trice du moment d’échange peut indiquer à moment donné qu’on ne peut plus se positionner dans la rivière (« le niveau monte » ou « le courant devient trop fort »), soit en cours d’échange soit lors d’une nouvelle proposition, afin d’inciter/obliger les participant·es à se positionner.

Les prises de paroles sont individuelles. On peut changer de rive chaque fois que l’on est convaincu·e par un argument, ou se déplacer sur la rive où l’on est suivant l’évolution des échanges.

C’est l’animateur·trice qui décide de la méthode de distribution de parole (en l’ayant annoncé) : tour de parole classique, ou alternance d’un côté et de l’autre, priorité à celles et ceux qui ne se sont pas exprimé·es, parole automatique en cas de changement de bord (pour expliquer son changement uniquement), etc.

Les 4 coins⚓

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Cette méthode met l’accent sur la capacité à argumenter voire à convaincre, et permet de changer de point de vue et de comprendre un point de vue adverse. On ne chercher pas à obtenir un consensus ou une réponse à une situation donnée, mais plutôt permettre à chacun·e de construire sa propre manière de penser. Elle peut d’ailleurs être présentée comme un « jeu d’argumentation ».

Des situations (dont la base est réelle ou fictive, mais probable) sont construites et énoncées de manière succinte sans beaucoup de détail ou contexte (donc donnant quelques latitudes d’interprétations). Pour chaque situation, 4 proposition de réponses (A, B, C, D) sont construites : il faut qu’elles soient toutes imparfaites et puissent représenter plusieurs manières de penser / d’agir différentes, mais plausibles.

L’activité va alors se mener d’après les étapes suivantes :

1. L’animateur·trice installe un cercle de chaises, tout en créant une séparation en 4 quartiers qui seront détermineront le camp A, le camp B, le camp C.

2. Les participant·es sont regroupé·es au centre de l’espace puis l’animateur·trice énonce l’énoncé de la première situation (il·elle peut le répéter) puis propose les 4 possibilités de réponses (A, B, C et D). Il ou elle laisse un temps court de réflexion (on peut répéter les énoncés) et invite les participant·e·s à aller se positionner dans le coin correspondant à la proposition VERS LAQUELLE IL·ELLE·S TENDENT LE PLUS.

Il est important de bien préciser cela : aucune proposition n’est parfaite et on a obligation de se positionner, on ne peut rester au milieur/neutre.

De même, il est important de demander aux participant·es de ne se placer qu’au moment où les y invite.

On peut déplacer les chaises s’il y a plus de personnes dans un coin que de chaises placées initialement.

Il peut y avoir des déséquilibres entre les coins, voire des coins vides.

3. Les personnes de chaque groupe se regroupent pendant un temps court (2 à 3 min) pour évoquer entre eux et elles, les raisons qui les ont fait choisir ce coin, ET NON LES RAISONS QUI LES ONT FAIT REJETER LES AUTRES PROPOSITIONS.

Chaque groupe désigne un·e porte-parole qui rapportera au grand groupe les principaux arguments en faveur de leur coin (une fois de plus, pas contre les autres coins).

4. On écoute ensuite les porte-parole de chaque groupe SANS RÉACTIONS.

5. L’animateur·trice ouvre alors un temps de débat autour de la situation :

On parle maintenant en son nom propre

On peut argumenter en faveur de son coin

On peut attaquer les arguments des autres coins (vigilance : c’est bien les arguments qu’on attaque, pas les personnes)

On peut défendre son coin contre les arguments des autres

Pour pouvoir obtenir la parole, il faut l’avoir demandée au préalable. L’animateur·trice note les demandes de prises de parole et donne la parole dans l’ordre dans laquelle elle a été demandée (ce qui induit un décalage entre moment où l’on souhaite s’exprimer et moment où l’on va s’exprimer => on peut inviter les participant·e·s à noter leurs idées pour ne pas les oublier).

Si l’un des coins est resté vide, on peut en cours de jeu choisir ce coin néanmoins.

Le but de ce temps est de convaincre les autres que c’est notre coin qui propose la meilleure solution.

6. Si en cours d’échange, on est convaincu par les arguments d’un autre coin, on peut changer de place (physiquement donc) => on obtient alors la parole immédiatement pour exprimer les raisons de ce changement (et uniquement cela : on ne peut pas en profiter pour rajouter de nouveaux éléments à l’échange).

7. L’animateur·trice met fin à l’échange au bout d’un temps définir ou lorsqu’il n’y a plus de demandes de prise de parole.

Il faut prévoir une situation « facile » et courte pour commencer, permettant de s’approprier les règles et étapes du jeu.

Dans la formulation des propositions (A, B, C, D) on peut avoir plus ou moins de « recouvrement » : moins il y en a, plus l’échange sera dynamique car clivant.

Pour accélérer les échanges, on peut minuter les temps de paroles.

On peut animer ce moment à deux : auquel cas, l’un·e des animateur·trice·s anime l’échange pendant que l’autre va jouer avec les participant·es : cela permet de faciliter la compréhension du fonctionnement et des ressorts du jeu. Une fois que l’on s’est assuré que les joueur·euses ont bien compris les tenants et aboutissants, on peut alors arrêter de participer.

Ce jeu nécessite une bonne maîtrise de l’animation de moments d’échanges pour l’animateur·trice qui doit souvent recadrer les tentatives de prise de parole en direct ou à chaud, rappeler les règles, etc.

Cette méthode nécessite de prendre un temps à la fin pour faire un retour sur la manière dont elle s’est déroulée (permettre aux joueur·euses d’exprimer leur vécu, l’intérêt qu’ils ou elles y ont trouvé, etc.) et éventuellement revenir sur certaines des situations abordées (pour évoquer des pistes d’action possible non « fermées » par le jeu par exemple, ou tirer quelques conclusions de manière de faire qui semblent plus cohérentes que d’autres, …)

Exemples de situations / formulations

En formation d’animateur·trices (BAFA) sur les relations adulte/enfant :

La petite Clara, 6 ans, ne vous quitte plus, elle vient s’asseoir sur vos genoux pendant tous les temps calmes, et choisit systématiquement les animations que vous proposez…

A. Vous la repoussez en lui disant que vous n’êtes pas son père/sa mère

B. Vous demandez à un(e) autre animateur-trice de s’occuper d’elle

C. Vous l’aimez bien aussi, et la laissez faire

D. Vous demandez à changer de groupe pour faire cesser cela

En formation de directeur·trices d’accueils collectifs de mineurs (BAFD) sur les relations adultes/adultes :

Vous travaillez en camp d'ado : 15 - 17 ans.

Un soir, vous surprenez un de vos animateur-stagiaire, seul avec une adolescente de 17ans, en train de se faire masser, dans une chambre.

A. Vous les laissez faire : dans quelques jours le camp est fini, il n'y aura plus de problème de

cadre.

B. Le soir vous dites à l'animateur qu'il peut ranger ses affaires et rentrer chez lui

C. Vous réunissez l'ensemble de l'équipe pour parler du problème, le soir en réunion

D. Vous intervenez directement en leur faisant la morale, à l'un et à l'autre, ensembles.

En formation d’enseignant·es 2nd degré sur la gestion de classe

Deux élèves arrivent en retard en cours. Pour l’un c’est très habituel, pour l’autre, c’est la première fois.

A. Vous renvoyez les deux élèves chercher un billet de retard.

B. Vous ne renvoyez que celui qui est habituellement en retard chercher le billet.

C. Vous leur faites une remarque cinglante, à l’un comme à l’autre.

D. Vous ne faites rien et les laisser entrer en classe…

Face à face argumenté⚓

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Cette technique (comme les 4 coins), met l’accent sur l’argumentation et aide à se décentrer.

Les participant·es sont réparti·es en 2 équipes.

Des situations ou questions (le plus fermées possibles) sont préparées à l’avance par l’animateur·trice en lien avec le thème travaillé.

Cette méthode va pouvoir se dérouler en plusieurs temps en proposant ainsi plusieurs situations ou questions gravitant autour du thème de travail (comme pour les 4 coins, la première situation/question traitée doit permettre de s’approprier la méthode).

Pour chaque situation/question, chacune des équipes n’aura pas le choix de l’angle sous lequel elle va répondre à la question ou traiter la situation.

Voici les différentes étapes correspondant à chaque situation/question :

1. L’animateur·trice énonce la question/la situation.

2. Il y a tirage au sort (ou l’animateur·trice désigne) pour savoir ce que chaque équipe va défendre comme point de vue.

3. Les 2 équipes se séparent et vont préparer les arguments (et éventuellement contre-arguments, mais il faut connaître le jeu et le sujet pour être en capacité d’anticiper) leur permettant de défendre leur position =

Cette phase est soit collective soit individuelle.

Quoiqu’il en soit, les arguments devront être rédigés sur des petits papiers (préparés à l’avance) = Seuls les arguments écrits pourront être utilisés lors de l’échange (à la manière de « cartes » dans un jeu de bataille ou autre).

4. Chaque équipe désigne son ou sa débatteur·euse = ce sera la seule personne de chaque équipe qui pourra prendre part à l’échange. (cela peut être en étape 3).

5. On se met alors en position : l’animateur·trice et les 2 porte-paroles à une table, Les 2 débatteur·euses se faisant face.

Les membres de chaque équipe sont assis derrière leur porte-parole, mais ne pourront plus parler.

6. On tire au sort qui commencera l’échange puis celui-ci commence.

7. Chaque débatteur·euse va alors à tour de rôle (déterminé et guide par l’animateur·trice) exposer ses arguments pour sa position :

Les 2 débatteur·euses ne peuvent alors dire que des choses qui ont été préparées et écrites sur les petits papiers : ils « abattent » leurs « cartes » à chaque fois qu’ils ou elles les utilisent.

(les reformulations sont bien entendu possible pour peu qu’elles ne trahissent pas ce qui est écrit : c’est l’animateur·trice qui est alors juge de cela).

8. L’animateur·trice peut animer le débat comme il ou elle l’entend, en cadrant les paroles (1 seul argument à la fois, temps limité, etc) et y met fin comme il ou elle l’entend (soit quand tous les arguments ont été épuisés, soit au bout d’un temps défini, soit après x paroles de chaque partie, …)

On peut faire un rapide retour à l’issu de chaque situation, pour permettre aux 2 équipes d’améliorer leur fonctionnement et de manière générale de « fluidifier » le jeu.

Pour que l’échange ne se transforme trop en un « dialogue de sourd·es », les autres membres de l’équipe peuvent éventuellement continuer à rédiger des nouveaux arguments pour leur porte-parole pour alimenter l’échange, notamment de nouveaux arguments ou de contre-arguments à ceux de l’équipe adverse.

Cette méthode nécessite de prendre un temps après avoir joué pour revenir et sur la forme de celle-ci (notamment les éventuelles difficultés rencontrées ou encore les stratégies mises en place) mais également sur le fond des situations traitées, pour permettre l’expression de paroles plus libres ou les participant·es pourront le cas échéant exprimer leur avis s’ils ou elles les souhaitent concernant les différentes situations (ce qui aura pu être le cas ou pas à travers la position que leur équipe aura défendue ou pas).

Le world café / graffiti circulaire⚓

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Cette technique s'inscrit dans un processus créatif qui vise à faciliter le dialogue constructif et le partage des savoirs et des idées. Ce processus reproduit l’ambiance d’un café dans lequel les participant·es débattent d’une question ou d’un sujet en petits groupes autour de tables.

Le ou la ou les animateur·trice·s préparent plusieurs tables avec chaises ainsi que des thématiques d'échange ou des questions à traiter correspondant à chaque table.

Les participant·es sont réparties en autant de groupes qu'il y a de tables (un nombre de personnes à peu près équivalent à chaque table), puis vont échanger autour du sujet / de la consigne donnée.

Au bout d'un temps donné (défini à l'avance et toujours le même : 10 à 20 min), les personnes changent de table et ainsi de suite jusqu'à ce que les tout le monde ait pu passer à toutes les tables.

À chaque changement, une des personnes reste à la table pour résumer aux nouvelles personnes ce qui a été dit par le groupe précédent : c'est « l'hôte de table ».

Lors de la dernière rotation, une personne par table devient porte parole pour résumer ce qui a été dit à cette table, reprenant les propos rapportés par les différents hôtes de la table et y ajoutant les propos du dernier groupe.

On peut aussi se passer des « hôtes de table », et les personnes de chaque groupe s’organisent pour échanger et noter les idées sur des affiches posées sur chaque table. Auquel cas, le dernier groupe passant à la table se charge du retour en grand groupe, en définissant en son sein un·e porte-parole. C’est la version « graffiti circulaire ».

Dans la version « graffiti circulaire », on peut garder les groupes constitués au début jusqu'à la fin de la rotation, cela permet de gagner du temps dans le changements de table et l'on n'a pas à s'assurer que les groupes restent équilibrés en cours de moment. Mais les personnes de chaque groupe n'échangent qu'avec les membres de leur groupe.

Le temps global de l'activité va dépendre :

du nombre de personnes en tout,

du nombre de questions ou sujets à traiter, déterminant le nombre de tables,

du temps dévolu à l'échange à chaque « rotation »,

et enfin du nombre de groupes devant faire un retour à la fin du moment.

Le bocal à poisson⚓

Dans cette méthode, des participants écoutent sans commentaire tout d'abord, les opinions ou les arguments d'un autre groupe sur un thème donné. Ainsi, un petit groupe se tient au centre entouré par le cercle formé par le grand groupe. Le petit groupe symbolise "l'aquarium" et le grand groupe "les observatrices·teurs". Le petit groupe discute d'un sujet ou d'un problème. Les "observateurs " écoutent la discussion. Dans certains cas, il peut leur être demandé de se joindre à l'aquarium et de contribuer à la discussion. Dans d'autres cas, les "observateurs" discutent en plénière de ce qu'ils ont entendu et de leurs réactions. Il est possible que tous les participants se regroupent pour cette plénière.

Atelier en étoile⚓

Pour cette technique, il est important que tous les participants soient dans une démarche de consensus.

On forme quatre petits groupes (il peut y avoir davantage de petits groupes) qui discutent chacun dans un coin d'une pièce de la même problématique, pendant 30mn. Avant de débattre, chaque groupe a désigné une personne "interface" qui représentera le groupe dans la phase suivante. "L'interface" synthétise les propositions du petit groupe. Dans la phase suivante, les quatre "interfaces" se retrouvent au centre de la pièce, expriment la synthèse de leur groupe et essaient de trouver un consensus. Pendant ce temps toutes les autres personnes écoutent attentivement, prennent des notes et ne réagissent pas (durée 20mn). Ensuite chaque "interface" retourne dans son petit groupe. Ce dernier désigne une nouvelle " interface" et rediscute pour faire d'autres propositions en prenant en compte ce qui vient de se dire (durée 15 mn). Les quatre nouvelles "interfaces" se retrouvent au centre et essaient de trouver un consensus avec ces nouvelles propositions (15 mn). Elles retournent dans leurs groupes respectifs qui désignent une nouvelle "interface" (15mn). Les dernières "interfaces" finalisent au centre la proposition (15 mn ).

C'est une forme qui permet la prise de décision.

Boule de neige⚓

Cette forme peut servir à l'élaboration d'une charte de vie collective par exemple.

L'assemblée se divise en petits groupes de deux personnes qui débattent de la même problématique (durée : 10 mn). Chaque couple rejoint un autre couple et il y a débat à quatre personnes du sujet (durée : 15 mn). Chaque groupe de quatre en rejoint un autre et débattent à huit (durée : 20mn). Chaque groupe de huit fait une retransmission de son débat au reste de l'assemblée.

Pour le flocon de neige, on commence par prendre un temps seul, puis à deux, quatre, huit. Ceci est une méthode de maturation progressive.

Après la restitution collective, il peut s'en suivre une discussion sur les points de désaccord.

Le double tour⚓

Le double tour permet de s'enrichir des points de vue des autres participants du groupe et de donner la parole à chacun. Il oblige chacun à structurer sa pensée avant la prise de parole. Il implique une écoute réciproque. Il favorise le cheminement des idées (construction d'argumentaire, positionnement ...)

Chacun prépare par écrit une proposition en lien avec le thème abordé pendant quelques minutes. Une fois que tout le monde est prêt :

Le premier tour : chacun s'exprime à tour de rôle et chacun écoute les autres.

Le deuxième tour : chacun donne un écho à ce qu'il vient d'entendre. Il répond à une question du type : ''Enrichi par les autres, quelle est ta nouvelle définition ?''.