Objectif(s) visé(s)⚓

Définir les objectifs pédagogiques :

Apprentissage de nouvelles notions ;

Consolidation de notions déjà acquises ;

Évaluation de compétences.

Définir le moment dans la période :

En amont ;

Au milieu ;

En fin de période.

Définir des objectifs psycho-sociaux :

Savoir résoudre les problèmes / Savoir prendre des décisions

Avoir une pensée critique / Avoir une pensée créatrice

Savoir communiquer efficacement / Être habile dans les relations interpersonnelles

Avoir conscience de soi / Avoir de l'empathie pour les autres

Savoir gérer son stress / Savoir gérer ses émotions

Durée et lieu⚓

Durée

Prendre en compte le temps de mise en place et de remise en place du jeu (si le jeu doit servir plusieurs fois de suite).

Quelle durée ?

Le jeu se passe t-il dans le cadre de la classe ? Si oui, prendre en compte le temps de mise en place et la fin du jeu d'évasion pour débriefer.

Lieu

Penser au lieu dans lequel se déroulera le jeu AVANT la conception, pour ne pas être bloqué·e le cas échéant.

Le scénario⚓

Il doit être intrigant et motivant. Il doit comporter du mystère et un petit peu de danger (relatif)

Intrigant : pourquoi les joueurs et joueuses seront là ?

Motivant : quel est l'objet de la quête ?

S'interroger lors de la phase de réalisation concrète, sur la forme de l'annonce qui lancera le jeu (court métrage animé, voix, message internet, lettre...)

Le “Cercle magique” du jeu : l'ambiance⚓

(2 minutes)

Si possible, le décor ne doit pas être négligé : il est très important pour installer une ambiance visuelle et sonore pour favoriser le dépaysement et l'adhésion des joueuses. Des draps, lumières colorées, 2 ou 3 ustensiles ou mobiliers et un tapis audio pourront faire la différence.

Antoine Taly* explique :

« pour que le jeu fonctionne, il faut que les participants franchissent cette frontière invisible entre le monde réel et celui du jeu. Il s'agit d'une forme de contrat que le maître du jeu passe avec les joueurs dans le sens où il leur garantit qu'ils vont être protégés des conséquences potentielles. Cela donne une grande force au jeu, en rendant possible des choses qui ne le seraient pas autrement. C'est une des raisons d'utiliser une forme ludique, en dédramatisant l'erreur par exemple. Il est donc important, pour des raisons éthiques, que les joueurs soient effectivement protégés des conséquences potentielles. »

Pour préserver ce cercle magique indispensable, Il faut éviter toute évaluation et la remplacer par de la métacognition.

* extrait de « Ce qui se passe dans un serious escape game. » dans L'escape game: une pratique pédagogique innovante, Futuroscope, France, Canopé éditions, 2019, p. 54‑55.

Créer des groupes de jou·eues·eurs et le groupe de MJ⚓

(3 minutes)

Comment constituer le groupe ?

Mettre en place un jeu d'évasion pédagogique implique de réfléchir à la dynamique de groupe (cf les différents personas ou les différents types de joueurs ou les intelligences multiples)

Sylvain Connac* :

« Avec le travail en groupe, l'hétérogénéité des membres semble être une caractéristique centrale : sans conflits, désaccords et partages, le groupe perd sa raison d'exister. L'exercice de la démocratie y prime dans son sens le plus noble : c'est pourquoi travailler en groupe est un faire exigeant qui induit de l'engagement, du respect de l'altérité, de la remise en question individuelle. »

Sa réflexion confirme à la fois l'intérêt de la caractéristique de complémentarité des membres du groupe mais aussi le travail en lien avec les valeurs de la République dans la seule pratique du travail en groupe.

Laisser les enfants se grouper librement

Ne jamais intervenir pendant qu'un groupe est au travail (quelques exceptions pour maintenir la dynamique du jeu)

Accompagner la correction du travail par les enfants.

L'enseignant est alors organisateur puis observateur, il n'intervient que sur demande. Par contre, dans l'avant jeu, l'enseignant explique en quoi la constitution du groupe est importante et comment il vaut mieux la réfléchir pour se répartir au mieux : complémentarité et multiplicité des compétences et des savoirs (communiquer, coopérer, échanger leurs découvertes et connaissances, observer, chercher, faire preuve de logique, persévérer, s'encourager mutuellement)

* extrait de S. Connac, La coopération entre élèves

La taille des groupes

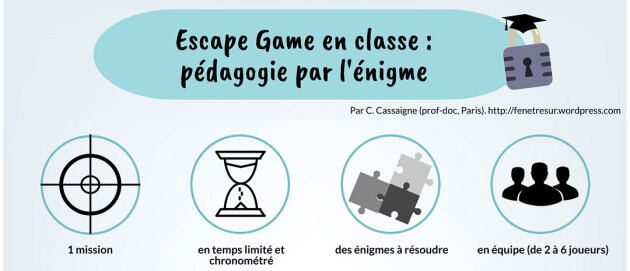

Pour garder une interaction harmonieuse entre les joueuses et les joueurs, ne pas dépasser des groupes de 6 personnes grand maximum. 2 c'est limite pas assez, 4 ou 5 est l'idéal.

En classe, il n'est pas toujours facile d'avoir un groupe de 6 participants, que faire des autres élèves ?

On peut imaginer de créer plusieurs groupes travaillant sur le même thème et dont l'énigme finale serait résolue par la mise en commun d'une solution trouvée par chaque groupe.

Les énigmes⚓

(3 minutes)

L'importance de varier les énigmes

Patrice Nadam* explique que le jeu d'évasion répond à « une mécanique précise » :

« Chaque élément a son importance... la fouille pour provoquer l'éclatement du groupe et permettre l'appropriation de l'espace de jeu ; la structure convergente (non linéaire) pour générer l'intelligence collective ; le scénario immersif pour favoriser l'engagement des joueurs... »

Il définit le terme d'énigme tel qu'il l'utilise sur son site à propos des jeux d'évasion :

« C'est une activité faisant nécessairement appel à la réflexion. Le niveau de difficulté d'une énigme dépendra du degré de réflexion visé. Comme il est bon de varier les types d'énigme proposés dans un même escape game, il l'est également de disposer de niveaux de difficulté différents. »

Il ajoute :

« Un autre critère est l'absence ou du moins une réduction des consignes. C'est ce qui distingue l'énigme de l'exercice. C'est réussir à fournir suffisamment d'éléments pour rendre implicite la résolution du problème, tout en acceptant que les joueurs puissent utiliser des stratagèmes différents de ceux que vous aviez envisagés. »

Il propose ensuite un classement des énigmes en 5 types :

Avec codage

Avec superposition

Avec manipulation

Avec observation

Avec jeux de logique

* Dans un article intitulé « Vers une typologie des énigmes 22 »,

Linéarité ?

Les énigmes qui s'enchaînent les unes aux autres sont déconseillées, sauf pour un petit groupe d'énigmes. Ainsi, les participant·es ne se retrouvent pas bloqué·es s à essayer de résoudre une énigme et ainsi à perdre du temps.

On choisira plutôt des scénarios convergents simples ou convergents imbriqués. Ils favorisent la collaboration des participant·es en leur permettant de mixer leurs compétences.