Les méthodes d'enseignement

Au XIXe siècle, trois méthodes d’enseignement cohabitent avec plus ou moins de réussite dans le paysage éducatif français des petites écoles ou écoles primaires, et ce, avant qu’une pédagogie « officielle » n’émerge. Trois formes scolaires structurées par trois méthodes pédagogiques bien distinctes : la méthode individuelle, la méthode simultanée et la méthode mutuelle

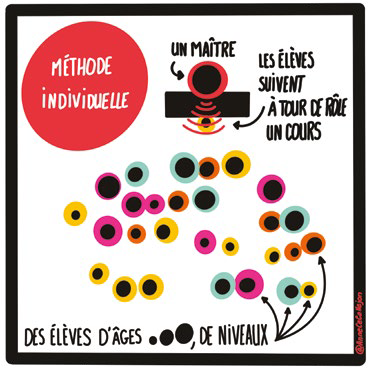

La méthode individuelle

La méthode individuelle est une méthode d’enseignement très répandue dans la France rurale du début du XIXe siècle. Les communes, qui ont la charge de l’enseignement primaire depuis la loi du 11 floréal an x 2, recrutent tant bien que mal, faute de moyens et faute de mieux, des maîtres qualifiés par l’historien Maurice Gontard de « besogneux et sans compétence » – des maîtres sans formation préalable, des maîtres aux multiples métiers. Dans des conditions matérielles fort précaires, souvent dans le modeste logement qui est mis à leur disposition par les communes, voire même dans des étables à défaut de « maison d’école », ces maîtres dispensent d’ordinaire leur enseignement selon un mode individuel. Les enfants de la commune, dans la diversité de leur âge et de leur niveau, se retrouvent dans une « salle de classe » unique, sous la férule du maître. Le mode individuel – fondé sur les principes du préceptorat – suppose que le maître enseigne à un seul élève à la fois ; chaque élève est ainsi appelé à tour de rôle à la chaire magistrale pour y recevoir individuellement une leçon. Pendant ce temps, les autres élèves sont le plus souvent inactifs, du moins pédagogiquement parlant. Les représentations scripturales et figuratives qui illustrent cette méthode individuelle nous dépeignent volontiers chahut et désœuvrement.

La méthode simultanée

La méthode d’enseignement simultané est historiquement portée par les congrégations enseignantes, et notamment par le célèbre Institut des Frères des écoles chrétiennes fondé à Reims en 1680 par Jean-Baptiste de La Salle. L’acte éducatif se professionnalise, ainsi les frères lasalliens – qui sont des laïcs – se consacrent exclusivement à leur tâche d’enseignement et reçoivent une formation à la fois chrétienne et pédagogique.

La conduite de l’enseignement se déroule selon un mode simultané, qui suppose que les élèves soient regroupés dans une même classe par niveau, selon trois ordres : les faibles, les médiocres et les forts (une configuration qui donnera naissance, par la suite, au découpage fondamental entre le CP, le CE et le CM). Ainsi, un même frère peut enseigner à plusieurs élèves d’un même ordre à la fois. Les congrégations et leur méthode simultanée vont connaître un véritable essor dans la France napoléonienne. Un essor qui va se poursuivre tout au long du XIXe siècle.

La méthode mutuelle

La méthode d’enseignement mutuel est très ancienne, et c’est un épisode souvent méconnu de l’histoire de l’éducation en France. Pourtant, la première moitié du XIXe siècle est le théâtre d’une forte croissance de cette méthode officiellement importée d’Angleterre, et promue par les libéraux qui veulent contrer l’expansion des écoles chrétiennes et leur méthode simultanée. Le mode mutuel est organisé autour du monitorat entre élèves : les plus âgés ou les plus avancés ont la charge de partager leur savoir avec leurs camarades plus jeunes ou moins avancés. Une telle méthode permet de suppléer au manque patent de maîtres et n’a de limite que l’espace physique pour accueillir les élèves.

Dans l’ouvrage L’Enseignement mutuel paru en 1818, Joseph Hamel définit les principes de cette méthode pédagogique « dans la réciprocité de l’enseignement entre les écoliers, le plus capable servant de maître à celui qui l’est le moins ». L’enseignement mutuel est en réalité une pédagogie très ancienne qui connaîtra sa période faste en Europe au XIXe siècle au sein du mouvement de l’École mutuelle. Dans les écoles mutuelles, les enseignements se déroulent dans de vastes salles qui peuvent accueillir des centaines d’élèves d’âges et de niveaux différents. Chaque matière enseignée dans une école mutuelle est divisée en plusieurs degrés appelés « classes », et les élèves sont répartis sur huit « classes » – une neuvième sera ajoutée en 1830 – pour chaque discipline. Ce terme de « classe » est sans rapport avec les questions architecturales ou spatiales, il s’agit seulement d’un regroupement d’élèves par disciplines, la première classe étant celle des débutants, la huitième, celle de « l’achèvement du cursus scolaire ». Il y a donc à cette époque huit classes d’écriture, de lecture ou encore d’arithmétique… La méthode prévoit que les rythmes d’apprentissage et de progression soient individualisés suivant les disciplines, car « la répartition par classe se [fait] essentiellement selon le niveau des enfants […]. Chaque enfant pouvant changer de groupe en fonction de ses résultats (évalués grâce à un examen) tous les quinze jours ». Ainsi, un élève peut « se trouver en 4e classe de lecture, en 5e classe d’écriture et en 2e classe d’arithmétique. L’affectation dans la classe est donc uniquement fonction du niveau de connaissances ».

L'héritage du XIXe siècle

Dans les faits, les méthodes individuelle, simultanée et mutuelle sont fort différentes, et de ces trois méthodes, il n’en perdurera finalement qu’une seule : la méthode simultanée.

Cette méthode d’enseignement des congrégations va progressivement se séculariser et évoluer vers un strict regroupement des élèves dans des classes distinctes, suivant leur âge. Une volonté résumée dans le Dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire de Ferdinand Buisson par Eugène Brouard, inspecteur général de l’instruction publique pour l’enseignement primaire : « L’idéal […] serait qu’un maître n’eût devant lui que des élèves de force égale.»

C’est le pédagogue Octave Gréard qui va être à l’origine, dès la rentrée 1868, d’une nouvelle organisation de la scolarité primaire en trois cycles : élémentaire, moyen et supérieur.

Cette organisation impose l’enseignement simultané qui devient la norme, et les élèves sont désormais rassemblés par classe d’âge.

Une norme toujours en vigueur et qui constitue, de nos jours encore, le moule immuable dans lequel se cristallise la forme scolaire.

Sources⚓

Complément :

Ouvrage dont est issu ces références :

Remodeler sa salle de classe et sa pédagogie - Vincent Faillet - 2019