Les influences de l'architecture scolaire

Au cours de l’histoire, les bâtiments et les villes ont reflété les différents courants et les enjeux de la société. Il en va de même pour l’architecture scolaire, équipement particulièrement important à partir du début du 19ème siècle, lorsque le gouvernement impose aux communes la mise à disposition d’un espace dédié pour les instituteurs.

À compter du XIXe siècle et jusqu'à maintenant, l'architecture scolaire a été influencée, de manière plus ou moins forte suivant les époques par 3 grandes dimensions :

la pédagogie

l'hygiène

l'économie

La place de la pédagogie

Au début du XIXe siècle, les 2 formes scolaires évoquées auparavant coexistent.

Elles ont des besoins très différents en terme d'espaces :

pour l'enseignement mutuel, une « classe » accueille jusqu'à une centaine d'élèves. La salle de classe est alors une halle de 20m x 10m avec une grande hauteur sous plafond (6m).

pour l'enseignement simultané, les classes (qui accueillent entre 30 et50 élèves) font environ 50 m², avec une hauteur sous plafond de 4m.

On l'a vu, c'est l'enseignement simultané qui va s'imposer au milieu du XIXe siècle, et avec lui le modèle de la salle de classe décrit au-dessus (dans le 1er comme le 2nd degré), notamment à la faveur d'une nécessité de normalisation pour faciliter les constructions lors des phases de massification de l'enseignement.

Ce sont les questions d'hygiène et d'économie qui vont alors guider les réflexions sur l'architecture scolaire à partir de ce choix, et la pédagogie va devenir « prisonnière » d'un espace ultra-normé (cette salle de classe type sera décrite plus précisemment dans la partie « hygiène ») qui a encore trait aujourd'hui.

Outre quelques expériences de pédagogies autres (notamment le courant de l'École Nouvelle / Éducation Nouvelle, au sortir de la 1ère guerre mondiale) mais qui n'auront pas d'impact fondamental sur l'architecture scolaire, il faudra attendre les années 1970 pour que la pédagogie reprenne une place dans les réflexions sur les espaces et l'architecture scolaire. La vision de l'enseignement évolue, on cherche à mettre « l'élève au centre des apprentissages », pour tenter de solutionner l'échec scolaire, en le rendant plus actif, et donc on veut lui permettre de se déplacer.

Quelques écoles seront alors réfléchies en ce sens (la plus emblématique étant l'école Vitruve dans le XXe arrondissement de Paris).

La place de l'hygiène

La place de l'hygiène dans les réflexions sur l'architecture scolaire va apparaître avec Jules Ferry et l'enseignement obligatoire, qui va constituer un premier mouvement de massification de l'enseignement.

Le nombre d'élève doublant en 10 ans, et le nombre d'établissements scolaires explose, notamment en ville.

Dans le même temps, on prend conscience de problème de santé comme les scolioses et les myopies.

On repense alors architecture et mobilier pour améliorer la santé des enfants. Les salles sont imaginées pour faire circuler l’air à travers la pièce. De grandes fenêtres d’un côté de la salle permettent d'apporter de la lumière (du côté gauche, pour que les droitier·ères puissent voir ce qu'ils écrivent - les gaucher·ères ne sont pas pris en compte) ; côté couloir, d'autres fenêtres plus petites et en hauteur, apportent également de la lumière. Le type de mobilier est également repensé pour s’adapter aux différents âges et tailles des élèves. Ce mobilier, de même que l’éclairement, conditionnent l’architecture des espaces. Les surfaces sont alors calculées selon les effectifs, avec un ratio de 1,25 à 1,50 m² par élève, qui donne des salles de 50 m² pour une quarantaine d’élèves. Les espaces extérieurs sont également pensés avec environ 10 m² par élèves, ainsi que 2 m² de préau intérieur et 5 m² de préau couvert.

Les premières mesures de Jules Ferry ont durablement impacté les aménagements des salles et l'occupation des espaces.

Plus tard, dans les années 1920, le courant hygiéniste va avoir un impact momentané sur les écoles, et notamment face au problèmes de de tuberculose et de pollution de l'air dans les villes.

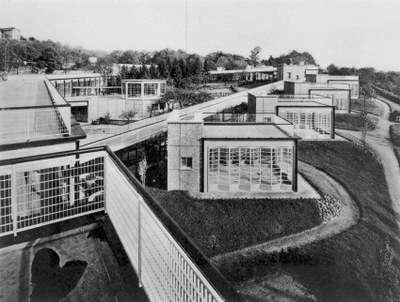

Sous l'impulsion de ce mouvement, on va chercher à construire des « écoles de plein air »., à l'extérieur des villes. Ces écoles sont pensées autour de l'accès à la nature, au soleil, au grand air. Elles sont construites en matériaux légers, permettant de pouvoir détruire et rebâtir différemment. La forme des salles, comme le mobilier (léger et facilement déplaçable) permettent de changer rapidement les postures passant de l’intérieur à l’extérieur ou d’une phase de travail à une phase de repos. Ces salles sont prévues pour accueillir maximum 30 élèves et sont séparées les unes de autres et reliées par des galeries ouvertes.

L'école de pleine air permanente de Suresne est alors emblématique de ce type d'écoles (cf photos ci-dessous).

Avec l'arrivée des antibiotiques, ce mouvement (hygiéniste) et son impact sur l'école s'est essouflé en une dizaine d'années, et s'est effacé devant les besoins de reconstructions massifs après la 2nde guerre mondial.

La place de l'économie

Plus de 50 % du parc immobilier scolaire français a été construit avant la Première Guerre mondiale (explosion scolaire), et pendant la vague de reconstruction après la seconde guerre mondiale dans les années 50 (massification).

Dans les années 60, la mixité à l'école entraine la fermeture des écoles de filles et la nécessité d'agrandir les écoles de garçons.

Dans ces périodes, où il faut répondre à une forte hausse de besoins de construction liés à une forte hausse du nombre d'élèves, on a cherché à rentabiliser ces constructions : la construction des établissements scolaire s'est « industrialisée ». Cela est passé par des cadrages de l'état qui a entrainé une certaine normalisation

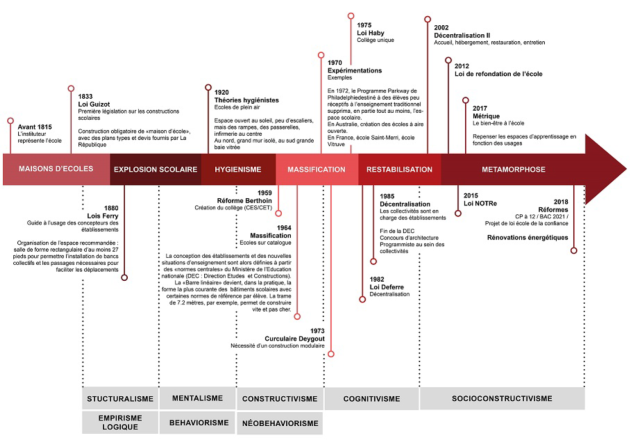

Résumé - Frise chronologique de l’architecture scolaire en France⚓

Cette relecture de l’histoire de l’architecture scolaire depuis son apparition jusqu’à la fin des années 1970 permet d’établir plusieurs « courants », c’est-à-dire des grandes tendances constructives en lien avec différents enjeux de société.

En premier lieu, l’architecture semble s’être mise au diapason des besoins pédagogiques. C’est le cas pour les bâtiments construits au début du 19ème siècle, les maisons d’école étant liées à l’un ou l’autre des modes (simultané ou mutuel) et dessinées en conséquence. La période de construction sous Jules Ferry lie également étroitement le bâti au mode d’enseignement. La méthode d’enseignement privilégiée est alors le mode simultané (ou mode confessionnel) et les classes sont formées de rangs faisant face au tableau et au professeur.

Une seconde période dans l’histoire de l’architecture scolaire, bien que très courte, et peu représentée en France, fait également état d’un lien renforcé entre les pédagogies et l’espace qui les accueillent : les années 1970. Le raisonnement est ici différent de la première période, les expérimentations étant davantage des réactions par rapport aux périodes précédentes, qu’une volonté étatique. D’ailleurs, les expérimentations se font à l’échelle des villes, mais pas au niveau de l’Etat, qui est alors en train de céder la construction et la gestion des bâtiments aux collectivités territoriales (loi Haby, 1975).

Une autre tendance, en réaction à la pollution des villes et aux cas de plus en plus nombreux de tuberculose, s’impose comme une réflexion pour le bâti scolaire au début du 20ème siècle : l’hygiénisme. Déjà esquissées avec Jules Ferry, et la mise en œuvre de bâtiments limitant les cas de scoliose et de myopie, les théories hygiénistes vont plus loin, en tentant de repenser l’école dans son entier, depuis le bâti jusqu’aux pratiques. Les expérimentations des écoles de plein air sont relativement peu répandues en France, et définitivement perdues après les années 1930. Toutefois, elles ont le mérite de questionner l’architecture scolaire d’alors, dans sa forme et dans sa temporalité. En effet, les bâtiments sont conçus pour être ouverts sur la nature environnante, voire complètement démontés pour être reconstruits d’une autre manière. Il en résulte des écoles sous forme de petites maisons disséminées dans la pente herbeuse, toujours orientées pour recevoir un maximum de soleil et d’air.

Enfin, une troisième tendance peut être identifiée, cette fois du fait des urgences économiques. La fin de la guerre et les importantes destructions, couplées à une migration des habitants du monde rural vers la ville, obligent l’État à planifier une intense période de construction d’établissements scolaires. Dans un souci d’économie, de simplicité, d’efficacité et de rapidité, les bâtiments sont construits selon des trames, voire préfabriqués en usine et montés sur place. Ils peuvent accueillir davantage d’élèves que toutes les autres périodes identifiées (on parle de cité scolaire). La rapidité et l’économie de moyens engendrent cependant des bâtiments qui peuvent se révéler dangereux.

Fort de ces constatations, une nouvelle question se pose. Est-on aujourd’hui dans une quatrième tendance concernant l’architecture scolaire ? Plusieurs pistes tendent à le suggérer : de plus en plus de recherches se penchent sur le concept de bien-être à l’école ; le climat scolaire est en partie relié au bâti, présenté comme l’un des six facteurs déterminants ; les rapports de tendances placent l’environnement physique au cœur des challenges des prochaines années.

(Extrait de « Histoire et courants architecturaux du bâtiment scolaire, une nouvelle ère à venir ? », Sarah Barthelemy et Laurent Jeannin, 2019)

Pour aller plus loin⚓

Complément :

Texte en ligne de Sarah Barthelemy et Laurent Jeannin :

Histoire et courants architecturaux du bâtiment scolaire, une nouvelle ère à venir ? [pdf]

Article En ligne - Laboratoire de l'éducation (Noémie Valente - 2020) :